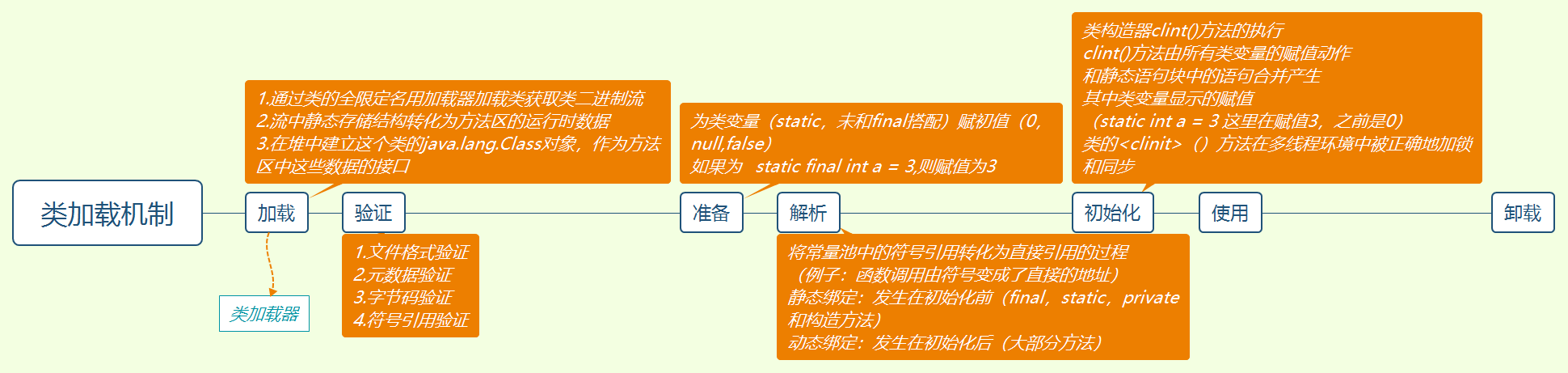

pblk_structure

code list

1 | core.c //lightnvm层。与用户库不一样,主要是使用其bio和request的支持 |

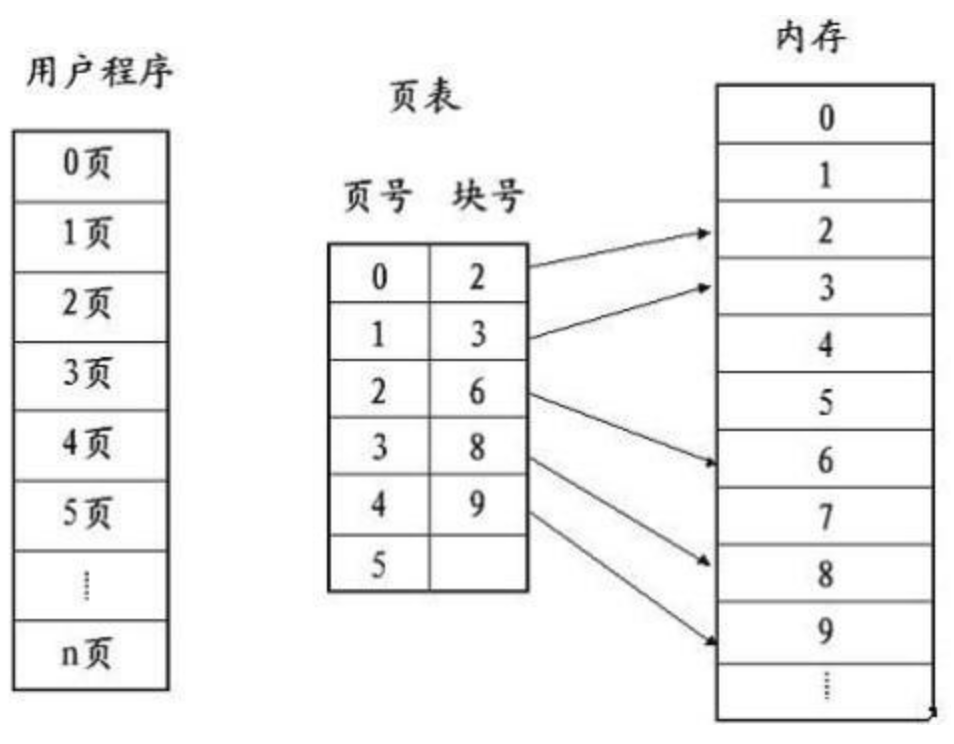

块组织

lun和line的关系

lun 0 lun 1 lun 2 lun 3 [blk 0] [blk 0] [blk 0] [blk 0] line 0 [blk 1] [blk 1] [blk 1] [blk 1] line 1 [ ... ] [ ... ] [ ... ] [ ... ] ... [blk n] [blk n] [blk n] [blk n] line n

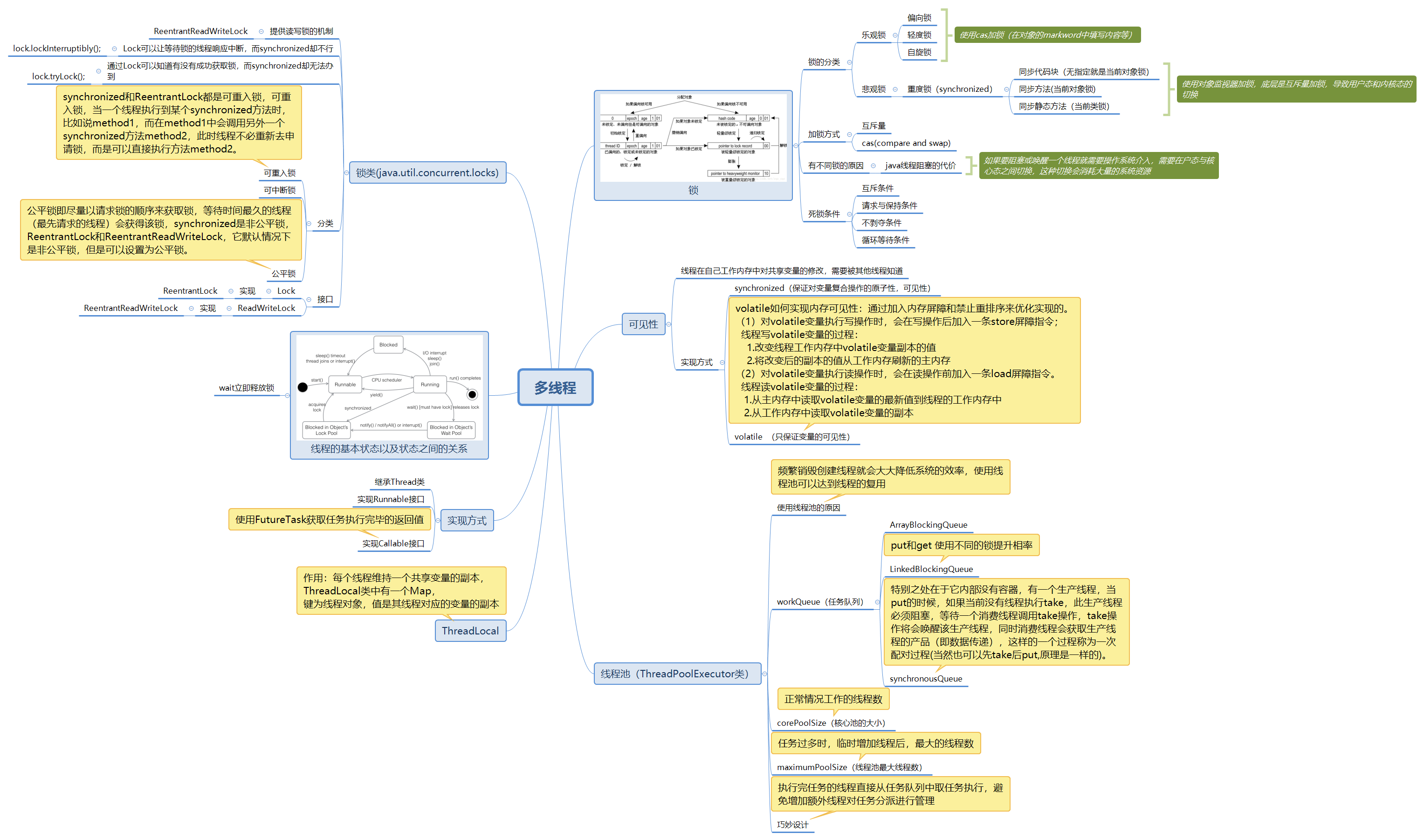

pblk structure

- pblk.h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11struct pblk {

struct pblk_lun *luns; //LUN

struct pblk_line *lines; //LINE

struct pblk_line_mgmt l_mg; //用于管理pblk_line

struct pblk_line_meta lm; //line的元数据,主要是维护各个bitmap结构

struct pblk_rb rwb; //ring buffer的缓存

struct task_struct *writer_ts; //写线程

unsigned char *trans_map; //l2p : logical address to physical address map 逻辑地址到物理地址的映射map

struct pblk_gc gc; GC

//.. 其他的就先省略了

};

pblk-init

pblk-init.c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68pblk_init(...)

{

pblk = kzalloc(sizeof(struct pblk), GFP_KERNEL);

ret = pblk_luns_init(pblk, dev->luns); //初始化pblk->luns的物理地址bppa,并对lun中坏块检查

ret = pblk_lines_init(pblk); //初始化line管理者pblk->l_mg(主要是初始化坏块表和各个链表,

//链表包括free_list(读写逻辑的line管理)和gc_list

//(gc逻辑的line管理 )),

//初始化lines元数据pblk->lm(主要是初始化各个bimap),

//同时构建一个个lines中的line结构,并把line添加在free_list中

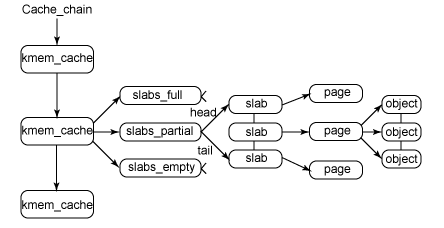

ret = pblk_core_init(pblk); //创建几个经常使用的struct的slab内核缓存区,

//并创建相应的mempool,管理内核缓存,

//并创建close工作队列和bb工作队列。

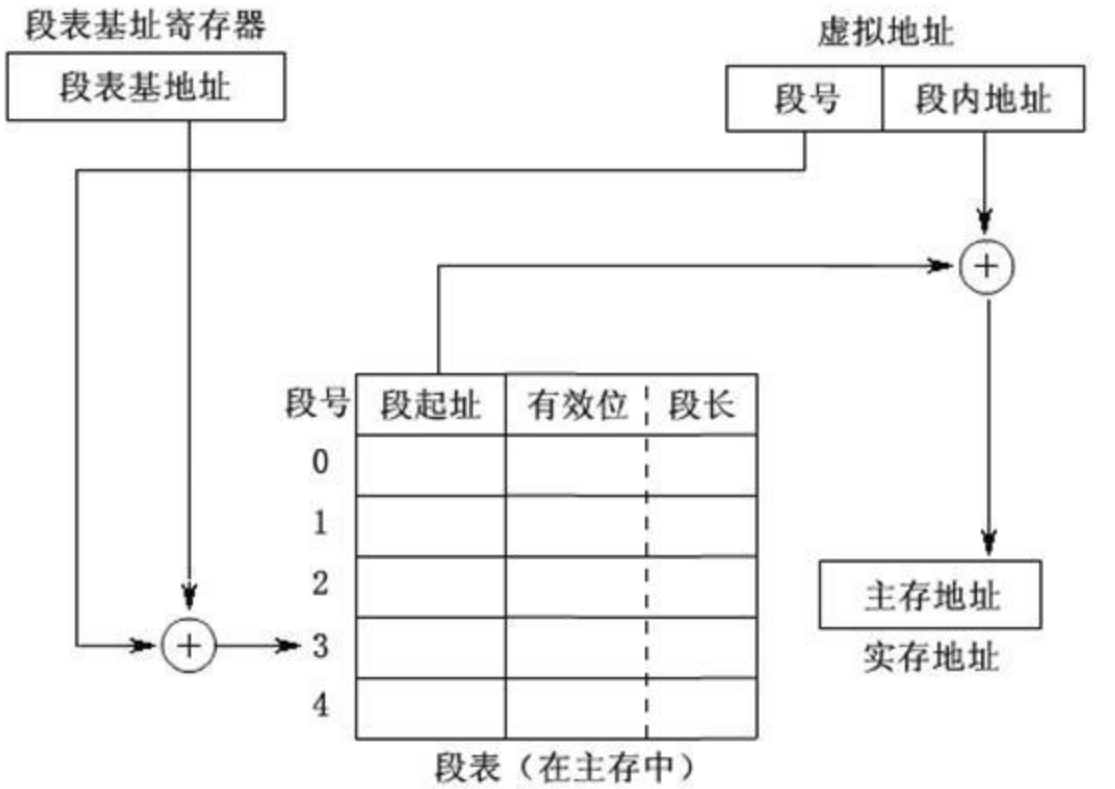

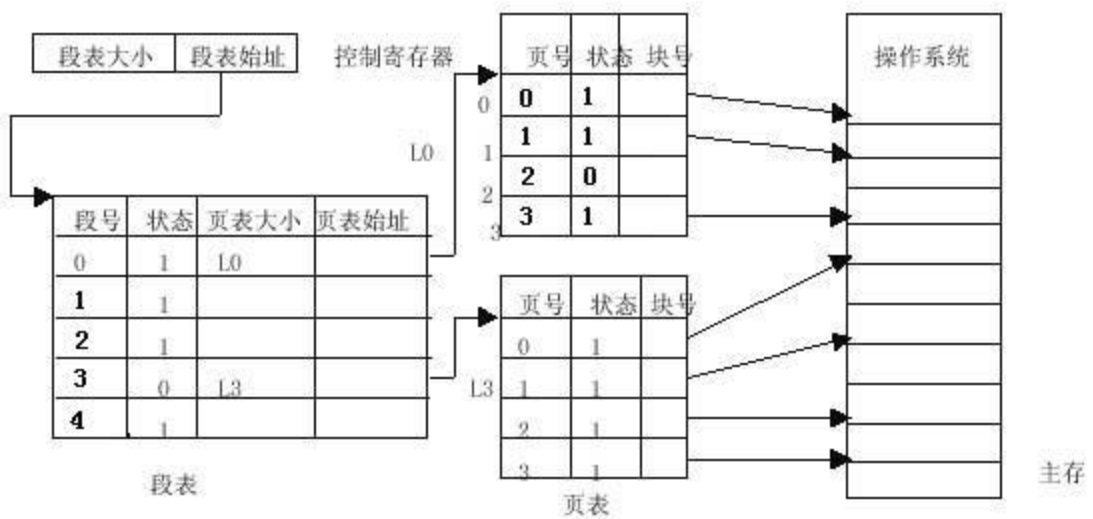

ret = pblk_l2p_init(pblk); //初始化l2p map(逻辑地址到物理地址映射表),使用的是一个trans_map

//维护两者的关系

ret = pblk_lines_configure(pblk, flags); //conf of lines

ret = pblk_writer_init(pblk); //设置写操作内核定时器,创建写操作内核线程

ret = pblk_gc_init(pblk); //创建GC内核线程,GC写操作内核线程,GC读操作内核线程,设置GC操作

//内核定时器,创建两个GC操作的工作队列,初始化gc链表

wake_up_process(pblk->writer_ts); //唤醒写线程

return pblk;

}

struct pblk_line {

struct pblk *pblk;

unsigned int id; /* Line number corresponds to the

* block line

*/

unsigned int seq_nr; /* Unique line sequence number */

int state; /* PBLK_LINESTATE_X */

int type; /* PBLK_LINETYPE_X */

int gc_group; /* PBLK_LINEGC_X */

struct list_head list; /* Free, GC lists */

unsigned long *lun_bitmap; /* Bitmap for LUNs mapped in line */

struct pblk_smeta *smeta; /* Start metadata */

struct pblk_emeta *emeta; /* End medatada */

int meta_line; /* Metadata line id */

int meta_distance; /* Distance between data and metadata */

u64 smeta_ssec; /* Sector where smeta starts */

u64 emeta_ssec; /* Sector where emeta starts */

unsigned int sec_in_line; /* Number of usable secs in line */

atomic_t blk_in_line; /* Number of good blocks in line */

unsigned long *blk_bitmap; /* Bitmap for valid/invalid blocks */

unsigned long *erase_bitmap; /* Bitmap for erased blocks */

unsigned long *map_bitmap; /* Bitmap for mapped sectors in line */

unsigned long *invalid_bitmap; /* Bitmap for invalid sectors in line */

atomic_t left_eblks; /* Blocks left for erasing */

atomic_t left_seblks; /* Blocks left for sync erasing */

int left_msecs; /* Sectors left for mapping */

unsigned int cur_sec; /* Sector map pointer */

unsigned int nr_valid_lbas; /* Number of valid lbas in line */

__le32 *vsc; /* Valid sector count in line */

struct kref ref; /* Write buffer L2P references */

spinlock_t lock; /* Necessary for invalid_bitmap only */

};由pblk_init调用的写线程

pblk-write.c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48int pblk_write_ts(void *data)

static int pblk_submit_write(struct pblk *pblk)

//从ring buffer缓存中读取数据到bio

unsigned int pblk_rb_read_to_bio(struct pblk_rb *rb, struct nvm_rq *rqd,struct bio *bio, unsigned int pos,

unsigned int nr_entries, unsigned int count)

//提交nvm_rq到底层的lightnvm层

static int pblk_submit_io_set(struct pblk *pblk, struct nvm_rq *rqd)

//ring_buffer数据结构

struct pblk_rb {

struct pblk_rb_entry *entries; /* Ring buffer entries */

unsigned int mem; /* Write offset - points to next

* writable entry in memory

*/

unsigned int subm; /* Read offset - points to last entry

* that has been submitted to the media

* to be persisted

*/

unsigned int sync; /* Synced - backpointer that signals

* the last submitted entry that has

* been successfully persisted to media

*/

unsigned int sync_point; /* Sync point - last entry that must be

* flushed to the media. Used with

* REQ_FLUSH and REQ_FUA

*/

unsigned int l2p_update; /* l2p update point - next entry for

* which l2p mapping will be updated to

* contain a device ppa address (instead

* of a cacheline

*/

unsigned int nr_entries; /* Number of entries in write buffer -

* must be a power of two

*/

unsigned int seg_size; /* Size of the data segments being

* stored on each entry. Typically this

* will be 4KB

*/

struct list_head pages; /* List of data pages */

spinlock_t w_lock; /* Write lock */

spinlock_t s_lock; /* Sync lock */

};//ring buffer 就是一个双向page的链表- 从ring buffer缓存中读取数据到bio

- 将bio组织成nvm_rq

- 提交nvm_rq到底层的lightnvm层

从顶层发下来的写请求应该是直接调用了pblk_write_to_cache(…)

这里的写线程只负责把cache中的数据下放到设备

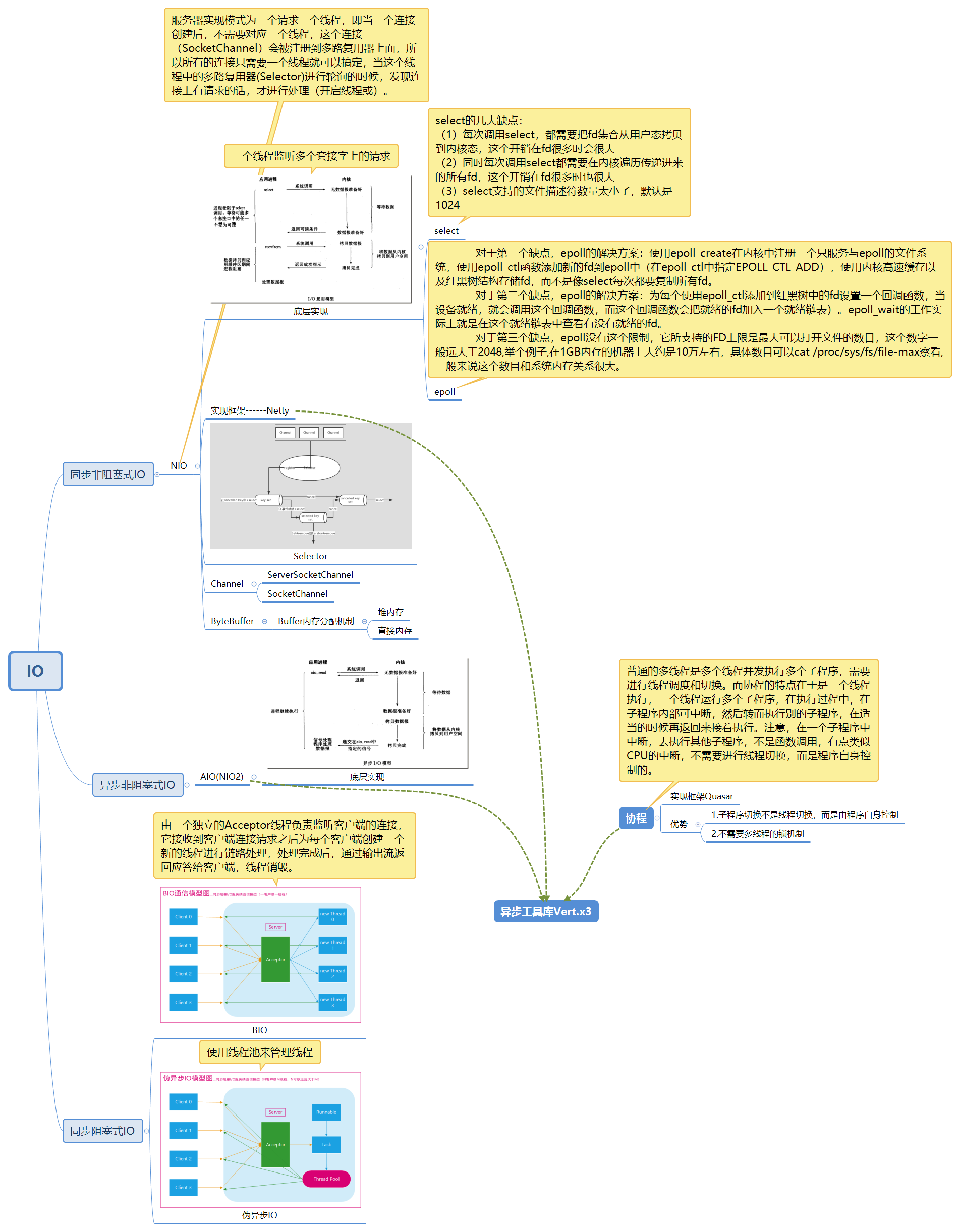

GC

pblk-gc.c

gc初始化

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14int pblk_gc_init(struct pblk *pblk)

{ struct pblk_gc *gc = &pblk->gc;

//创建内核gc线程

gc->gc_ts = kthread_create(pblk_gc_ts, pblk, "pblk-gc-ts");

//创建内核gc写线程

gc->gc_writer_ts = kthread_create(pblk_gc_writer_ts, pblk, "pblk-gc-writer-ts");

//创建内核gc读线程

gc->gc_reader_ts = kthread_create(pblk_gc_reader_ts, pblk, "pblk-gc-reader-ts");

//设置内核定时器

setup_timer(&gc->gc_timer, pblk_gc_timer, (unsigned long)pblk);

mod_timer(&gc->gc_timer, jiffies + msecs_to_jiffies(GC_TIME_MSECS));

//内核定时器唤醒gc线程和gc的读线程和写线程

}gc线程: 检查line的状态(是否写满、是否有脏数据等等),处理全是无效数据的line,把需要搬有效数据的line放到pblk_gc结构体的r_list中

(pblk_gc_ts -> pblk_gc_run)

gc读线程: 根据pblk_gc结构体中的r_list对line进行读取,把读到的有效数据存入w_list

(pblk_gc_reader_ts ->pblk_gc_read ->pblk_gc_line)

gc写线程: 将w_list的内容写入cache(调用gc用来写cache的函数)也就是写入ring buffer,并数据的逻辑地址指向ring buffer中的某个cacheline中

(pblk_gc_writer_ts ->pblk_gc_write -> pblk_write_gc_to_cache -> pblk_rb_write_entry_gc-> pblk_update_map_gc)

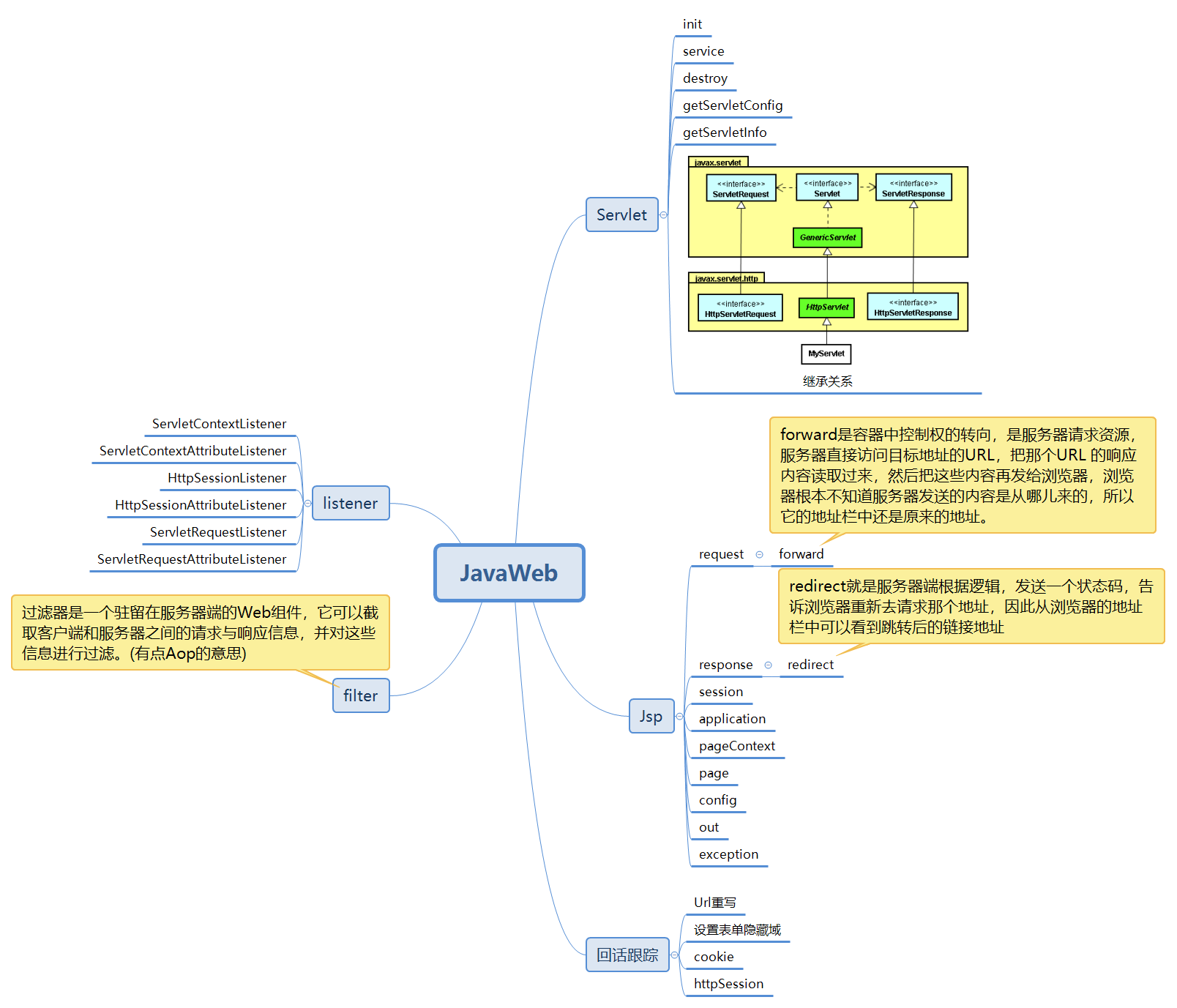

写流程

pblk-cache.c

1

2

3

4

5

6

7int pblk_write_to_cache(...)

{

sector_t lba = pblk_get_lba(bio); //从bio结构体获取逻辑地址

pblk_ppa_set_empty(&w_ctx.ppa); //置ppa为空,也就是还没有分配物理地址

pblk_rb_write_entry_user(..) //pblk-rb.c 写入到ring buffer

pblk_write_should_kick(pblk); //唤醒pblk写线程(读cache,写入设备)

}pblk-rb.c:304

1

2

3

4

5

6

7void pblk_rb_write_entry_user(...)

{

__pblk_rb_write_entry(rb, data, w_ctx, entry); //memcpy 写入到ring buffer缓存

pblk_update_map_cache(pblk, w_ctx.lba, entry->cacheline); //更新l2p表

//此时当前逻辑地址对应的物理地址是一个指向cache的标记,即entry->cacheline

//对当前逻辑地址的读操作会直接从cache中进行

}pblk-write.c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14static int pblk_submit_write(struct pblk *pblk)

{

pblk_rb_read_to_bio(...) //从ring buffer缓存中读取到bio

pblk_submit_io_set(...) //提交bio

}

static int pblk_submit_io_set(struct pblk *pblk, struct nvm_rq *rqd)

{

pblk_setup_w_rq(pblk, rqd, c_ctx, &erase_ppa); //创建request

//调用pblk_map_rq()来管理l2p表

//pblk_map_rq()调用了pblk_map_page_data()

//分配物理地址ppa并对其加锁(信号量)

pblk_submit_io(pblk, rqd); //提交request到nvm层 in pblk-core.c

}pblk-map.c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13pblk_map_page_data(...)

{

struct pblk_line *line = pblk_line_get_data(pblk); //获取pblk的data line(当前用来写入数据的line)

paddr = pblk_alloc_page(pblk, line, nr_secs); //从当前line中分配一个页

ppa_list[i] = addr_to_gen_ppa(pblk, paddr, line->id); //循环获取ppa地址

w_ctx->ppa = ppa_list[i]; //将ppa赋值给w_ctx(每个w_ctx是一个bio的写请求的上下文)

//这一步才真正的给逻辑地址分配了物理地址

//但是还找不到具体如何update了l2p表。。。

pblk_down_rq(pblk, ppa_list, nr_secs, lun_bitmap); 加锁 pblk-core.c

}